Lieferkettengesetz: Die EU, das Habeck-Ministerium und die koloniale Ordnung

Gut gemeint, sagt das Sprichwort, ist das Gegenteil von gut gemacht. Ein ideales Beispiel dafür nennt sich Lieferkettengesetz; bei dem soll nun die Bundesregierung dafür sorgen, dass es nicht so beschlossen wird, wie die EU sich das vorstellt.

In der Presse wird berichtet, gleich mehrere Wirtschaftsverbände bemühten sich, das Habeck-Ministerium zu einem Eingreifen zu bringen. Es ist allerdings nicht ganz so einfach, zu verstehen, worum es geht, denn man muss sich erst einmal durch ein Dickicht von erklärten Absichten graben, um zum realen Kern vorzudringen.

Auf den ersten Blick soll dieses Lieferkettengesetz ganz und gar dem Guten dienen. Firmen sollen nämlich verpflichtet werden, entlang ihrer Lieferkette – also gewissermaßen bis zur letzten Schraube oder bis zum letzten Salzkorn – zu dokumentieren, woher ihre Grundstoffe kommen, und dafür zu sorgen, dass bei der Produktion, gleich, wo immer sie stattfindet, keine Menschenrechte verletzt werden. Also beispielsweise keine Kinder daran gearbeitet haben oder – ja, auch das steht darin – Gewerkschaftsrechte respektiert werden.

"Dazu zählen insbesondere die Verbote von Kinderarbeit, Sklaverei und Zwangsarbeit, die Missachtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die Vorenthaltung eines angemessenen Lohns, die Missachtung des Rechts, Gewerkschaften bzw. Mitarbeitervertretungen zu bilden, die Verwehrung des Zugangs zu Nahrung und Wasser sowie der widerrechtliche Entzug von Land und Lebensgrundlagen."

So beschreibt eine vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales betriebene Internetseite die Anforderungen des Lieferkettengesetzes.

Alles gut und schön, auch wenn man sich sehr schnell fragt, woher die Firmen das alles wissen sollen bei immer mehr globalen Lieferketten. Die deutschen Unternehmensverbände jedenfalls wollen etwas, das sich "Safe Haven"-Regel, übersetzt sicherer Hafen, nennt. Das bedeutet praktisch, dass Zertifikate vergeben werden, nach denen ein Lieferant als sicher gilt, was die Firma, die dessen Waren abnimmt, von der Haftung freistellt, sofern man ihr nicht Nachlässigkeit nachweisen kann.

Die ganze Idee mit den Lieferketten ist eigentlich das Ergebnis einer Niederlage. In diesem Fall der Niederlage einer einmal vorhandenen Solidarität mit den Völkern in den Entwicklungsländern; die Vorstellung, man könne das Problem kolonialer Verhältnisse über Gesetze in den Ländern in den Griff bekommen, die diese Verhältnisse erzeugen, weil das ganze Machtbündel aus Internationalem Währungsfonds (IWF) und US-Armee einfach viele Jahre lang zu stark war. Macht nichts, dachte man sich, nutzen wir die Macht der Verbraucher. Daraus entstanden dann Dinge wie die Fair-Trade-Produkte und letztendlich auch dieses Lieferkettengesetz.

Nur, dass das noch einmal eine ganz andere Nummer ist, wenn die EU so etwas verabschiedet. Zum einen, weil das immer eine enorme Bürokratie erzeugt. Alle Firmen mit mehr als tausend Mitarbeitern sollen ab 1. Januar 2024 dazu verpflichtet werden, diese Dokumentation zu betreiben. Das bedeutet bei etwas komplizierteren Produkten, die womöglich mehrere Grenzen überquert haben, dass eigenes Personal benötigt wird, das sich mit nichts anderem befasst. Nach EU-Vorgaben, versteht sich, also in Gestalt komplizierter, mehrsprachiger Formulare. Das bedeutet erst einmal, dass jede Firma, die das kann und die nicht allzu groß ist, versuchen wird, schlicht möglichst wenige Vorprodukte zu erwerben, die überhaupt diese Dokumentationspflicht aufrufen können. Nicht zu vergessen, die EU will ja demnächst auch noch eine CO₂-Steuer einführen, die das ganze noch eine Runde weiterdreht.

Es ist in einem weltumspannenden Handel schlicht nicht möglich, zu jedem denkbaren Produkt zu wissen, wie die Bedingungen sind, unter denen es erzeugt wurde. Wie steht es mit den Gewerkschaftsrechten in Malawi? Ist es auch nach den EU-Vorstellungen eine "Verwehrung des Zugangs zu Wasser", wenn ein Konzern wie Nestlé die Wasserquellen aufkauft? Darf man dann nach dem Lieferkettengesetz eigentlich noch Produkte dieses Unternehmens verwenden?

Es muss nicht wundern, dass die Haftungsfrage für die Unternehmerverbände der Knackpunkt ist. Denn theoretisch kann jede Firma entlang der gesamten Lieferkette wegen der oben aufgelisteten Menschenrechtsverletzungen verklagt werden. Das ist reichlich unkontrollierbar. Und noch schlimmer – wer ist es denn, der im Ernstfall klagen würde? Das können nur internationale Menschenrechtsorganisationen oder Abmahnvereine wie die Deutsche Umwelthilfe. In den letzten Jahren dürfte allerdings aufgefallen sein, dass solche Organisationen vielfach völlig anderen, geopolitischen Zielen folgen, die wenig mit dem vermeintlichen Auftrag zu tun haben.

Solche Klagen können schlicht deshalb eingereicht werden, weil sich damit Geld verdienen lässt. Oder sie können finstereren Zielen dienen. Man denke einmal an die im Westen mit Leidenschaft behauptete, aber nicht belegte "Zwangsarbeit der Uiguren". In diesem Zusammenhang gab es schon eine ganze Reihe von Vorfällen, bei denen Firmen an den Pranger gestellt wurden, weil sie Baumwolle aus der chinesischen Provinz Xinjiang bezogen, obwohl die Quelle für diese ganze Erzählung einzig ein zweifelhafter evangelikaler Sektenprediger ist.

Wer ist denn eine akzeptable Informationsquelle darüber, wie die Verhältnisse in einem bestimmten Land sind? Das Auswärtige Amt? Das hält die Ukraine für eine Demokratie. Die Menschenrechtsorganisationen? Welche? Die Gewerkschaften? Welche, die hiesigen oder jene in den Ländern, um die es geht?

Wenn eines gesichert ist, sobald man die bekanntesten Menschenrechtsorganisationen im Westen betrachtet, dann, dass ihre denkbaren Klagen genau den Vorgaben der US-Machtpolitik folgen werden. Damit wäre aber die Wirkung, die diese Regelung für die Verhältnisse in den Herstellerländern erzeugt wird, das genaue Gegenteil der vermeintlich beabsichtigten Besserungen – es entstünde eine Art Schattensanktionsmaschine, die sich durch entsprechende Großspenden am Gängelband führen ließe und letztlich genau jene Staaten wirtschaftlich schwächt, die den US-Interessen im Weg stehen.

Die Zertifizierungsmöglichkeit, auf die die deutschen Firmen drängen, wäre eine Möglichkeit, das daraus entstehende Risiko zumindest einzugrenzen. Solange man einmal ein derartiges Zertifikat hat, ist man auf der sicheren Seite, egal, welche Haken die politische Entwicklung schlägt. Unternehmerisch ist das vernünftig. Nur das Haus Habeck hat überhaupt kein Problem damit, die deutsche Industrie dem Willen der Vereinigten Staaten auszuliefern.

Besonders absurd wird dieses ganze Gesetzeskonstrukt durch die Entwicklung, die global derzeit passiert. Denn das beste Rezept gegen all die Missstände, gegen die sich das Lieferkettengesetz vermeintlich richtet, ist wirkliche Souveränität. Dann können sich die Menschen in den betreffenden Ländern selbst darum kümmern, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern und werden nicht länger von Strukturen wie dem IWF in Armut und Abhängigkeit zurückgeschleudert.

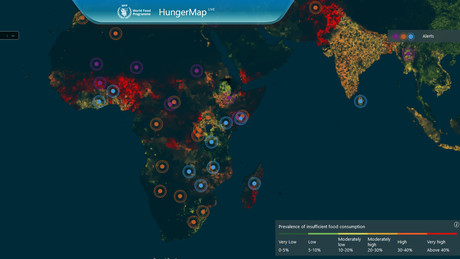

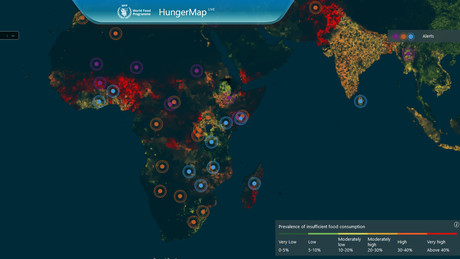

Und seit Jahrzehnten waren die Chancen für wirkliche Souveränität nicht so gut. Man kann es in Afrika sehen, in Lateinamerika – der erste, unverzichtbare Schritt ist die Befreiung vom jetzigen Hegemon und all seinen Machtstrukturen. Es ist schon seltsam, eine Idee, die ursprünglich die unerreichbare Souveränität zumindest teilweise kompensieren sollte, nun als Hilfsmittel in den Händen einer Struktur wie der EU zu sehen, die ganz und gar darauf ausgerichtet ist, die koloniale Ordnung zu retten. Mit allen Mitteln. Auch mit diesem Lieferkettengesetz.

Mehr zum Thema – Investitionskonferenz in Berlin: Grüner Wasserstoff aus Afrika gegen deutsche Belehrung

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.